São Paulo. Julho de 1917. As leis trabalhistas eram ainda poucas, elaboradas por uma elite econômica (os industriais) e ainda assim com pouca fiscalização. Jornadas de trabalho extensas, condições insalubres e os ares de movimentos grevistas de outras partes do mundo foram ingredientes de uma receita explosiva que tornou a cidade de São Paulo palco do primeiro movimento grevista em grande escala no Brasil.

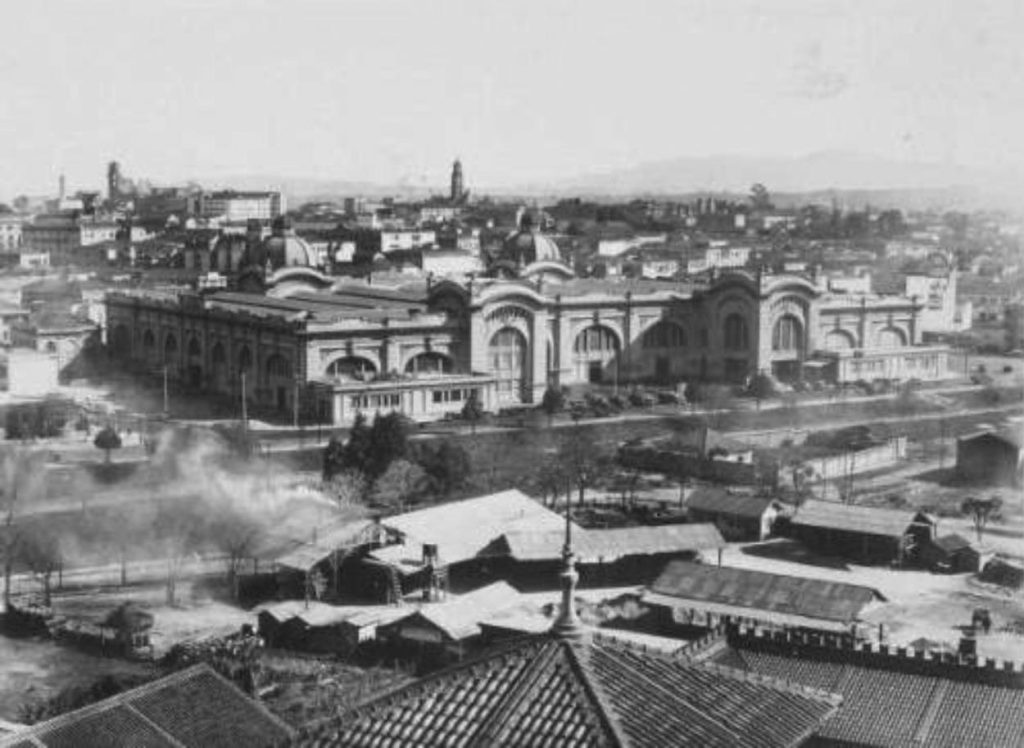

Vamos lembrar que a São Paulo de 1917 era um pólo de crescimento industrial, atraindo milhares de imigrantes e migrantes em busca de oportunidades nas pequenas e, sobretudo, nas grandes indústrias que se formavam na capital.

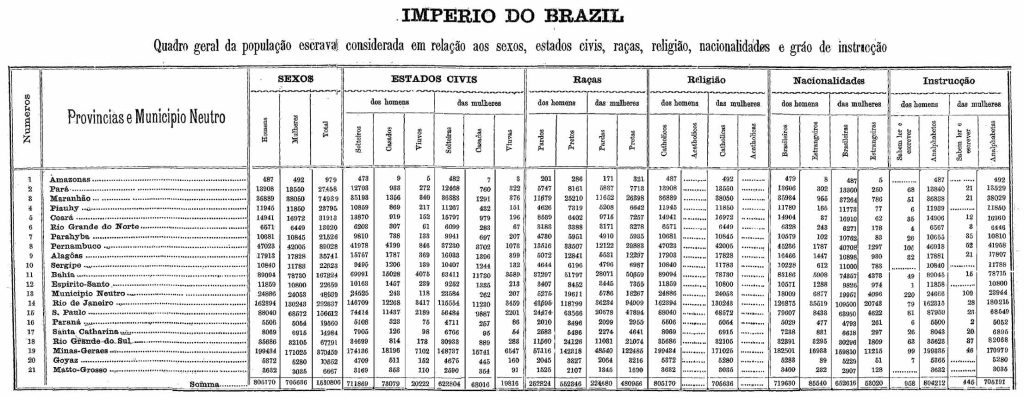

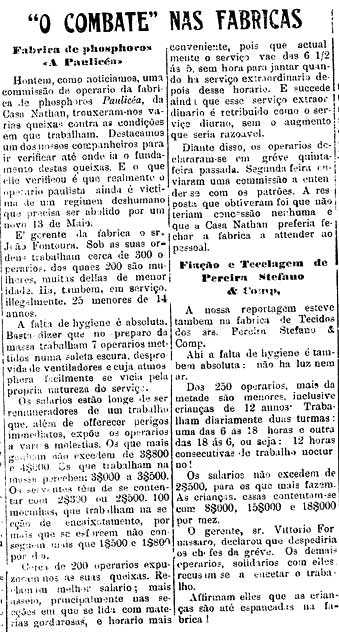

A prosperidade econômica de poucos e a imagem de uma cidade moldada ao progresso, contrastava duramente com as condições de vida e trabalho da classe operária. Jornadas exaustivas de 12 a 16 horas diárias, salários irrisórios que mal garantiam a subsistência, a exploração do trabalho infantil e feminino, muitas vezes em condições análogas à escravidão, e a completa ausência de direitos trabalhistas eram a “normalidade” das relações de trabalho.

Também é preciso lembrar que o mundo na virada do Séc. XIX para o XX vivia as consequências de uma revolução industrial que acelerava não apenas a produção, mas o modo de viver das sociedades em todo o planeta.

O mundo todo saia de uma economia rural para uma economia industrial, tipicamente urbana, o que causou a movimentação de milhões de pessoas ao redor do mundo, não sendo diferente no Brasil, com as imigrações incentivadas de europeus para o trabalho, inicialmente nas fazendas de café e depois nas indústrias das capitais.

Nesse contexto econômico/social todo o mundo vivia uma nova ordem e uma ordem que trazia tensão às relações. Se caiam senhores feudais, reis, e a sociedade de castas, surgia uma nova classe dominante, a dos industriais e uma nova dominada, a dos proletários.

Desde o surgimento da Revolução Industrial, as greves se tornaram uma característica do cenário político. Trabalhadores em diversos países europeus e na América do Norte já realizavam paralisações por melhores salários e condições no Séc. XIX.

Nos Estados Unidos, greves em setores como o têxtil, mineiro e ferroviário eram comuns, quase sempre reprimidas violentamente. A luta pela jornada de 8 horas era uma pauta central. Assim aconteceu na França, Reino Unido, Alemanha, Itália…

Trabalhadores e Industriais se articulam por seus interesses

Aqui no Brasil, antes de 1917, já haviam acontecido outros movimentos grevistas, embora menos organizados e com menor abrangência, como a de 1903, no Rio de Janeiro, considerada por muitos a primeira “greve geral” no Brasil, embora com alcance mais limitado, os trabalhadores de fábricas de tecidos iniciaram uma paralisação que durou 26 dias e teve a adesão de diversas categorias.

Em 1905, trabalhadores dos portos de Santos e do Rio de Janeiro paralisaram suas atividades e no ano seguinte, foi a vez dos ferroviários entrarem em greve.

Em meio a essas manifestações aconteceu em 1906, na então capital federal, o Rio de Janeiro,o Primeiro Congresso Operário Brasileiro, um encontro de trabalhadores ocorrido entre os dias 15 e 22 de abril daquele ano.

Foi a primeira iniciativa no sentido de articular o operariado a nível nacional, e contou com a presença de 43 delegados representando 28 sindicatos de diversas partes do país, mas principalmente dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

O Congresso também lançou as bases do acordo de criação da Confederação Operária Brasileira (COB), primeira instituição sindical de abrangência nacional, que iniciou suas atividades em 1908.

Por outro lado, os industriais, pressionando o Estado, conseguem aprovar leis que desestimulam a organização dos trabalhadores.

A primeira constituição republicana, de 1891 não abordava a questão das greves, nem trazia uma previsão legal explícita que garantisse ou regulamentasse o direito de greve. A ausência de menção deixava margem para interpretações e ações repressivas por parte do Estado.

O Código Penal de 1890 previa a descriminalização da greve em si, mas considerava crime a suspensão do trabalho com emprego de ameaça ou violência. Seu artigo 205 punia quem “seduzisse, ou aliciasse, operários e trabalhadores para deixarem os estabelecimentos em que fossem empregados, sob promessa de recompensa, ou ameaça de algum mal”, com penas de prisão e multa. Isso permitia que as autoridades agissem contra líderes e organizadores de greves que fossem consideradas “violentas” ou que envolvessem “aliciamento”.

“Lei Adolfo Gordo” foi pioneira na repressão às greves

O Decreto nº 1641/1907, conhecido como “Lei Adolfo Gordo”, desenvolvida, apresentada e defendida pelo deputado e mais tarde senador paulista Adolfo Gordo, reprimia duramente os movimentos operários no Estado de São Paulo no início do século XX. Sua proposta tinha medidas como a expulsão de estrangeiros envolvidos em greves, além da limitação de ações dentro do território nacional.

Sob sua vigência foram expulsos 132 estrangeiros no primeiro ano, número bastante elevado quando se considera que entre 1908 e 1921 houve apenas 556 expulsões, de acordo com o historiador Claudio Batalha, no livro O Movimento Operário na Primeira República.

Ares revolucionários e péssimas condições de trabalho estimularam a greve Paulista

É fácil perceber que todo esse cenário político e social trazia não uma proposta de conciliação de interesses mas sim de antagonismo. Sem diálogo, com leis restritivas e condições de trabalho duras, a temperatura das relações patrões empregados só subia e foi solidificando as condições para o surgimento do movimento grevista.

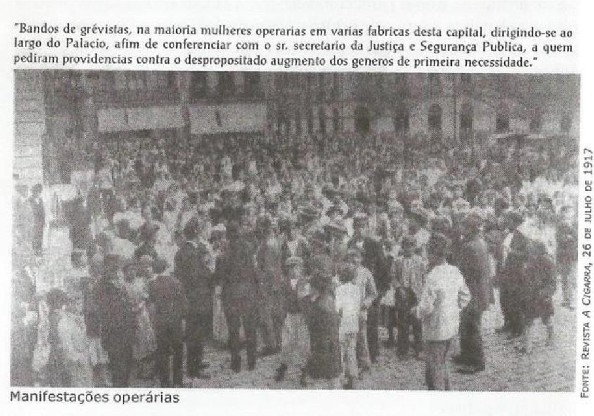

Já no início de 1917, paralisações setoriais já apareciam em diversas fábricas e setores. Em 9 de julho, entretanto, uma carga de cavalaria foi lançada contra os operários que protestavam na porta da fábrica Mariângela, no Brás, e a ação resultou na morte do jovem anarquista espanhol José Martinez.

Seu funeral atraiu uma multidão que atravessou a cidade acompanhando o corpo até o cemitério do Araçá onde foi sepultado. Indignados e já preparados para a paralisação, os operários da indústria têxtil Cotonifício Crespi, com sede na Mooca entraram em greve, e logo foram seguidos por outras fábricas e bairros operários.

Segundo escreveu à época o jornalista anarquista Edgard Leuenroth, o principal cronista do movimento, “O enterro dessa vítima da reação foi uma das mais impressionantes demonstrações populares até então verificadas em São Paulo.

Partindo o féretro da Rua Caetano Pinto, no Brás, estendeu-se o cortejo, como um oceano humano, por toda a avenida Rangel Pestana até a então Ladeira do Carmo em caminho da Cidade, sob um silêncio impressionante, que assumiu o aspecto de uma advertência. Foram percorridas as principais ruas do centro.

Debalde a Polícia cercava os encontros de ruas. A multidão ia rompendo todos os cordões, prosseguindo sua impetuosa marca até o cemitério. À beira da sepultura revezaram os oradores, em indignadas manifestações de repulsa à reação (…)

No regresso do cemitério, uma parte da multidão reuniu-se em comício na Praça da Sé; a outra parte desceu para o Brás, até à rua Caetano Pinto, onde, em frente à casa da família do operário assassinado, foi realizado outro comício.“

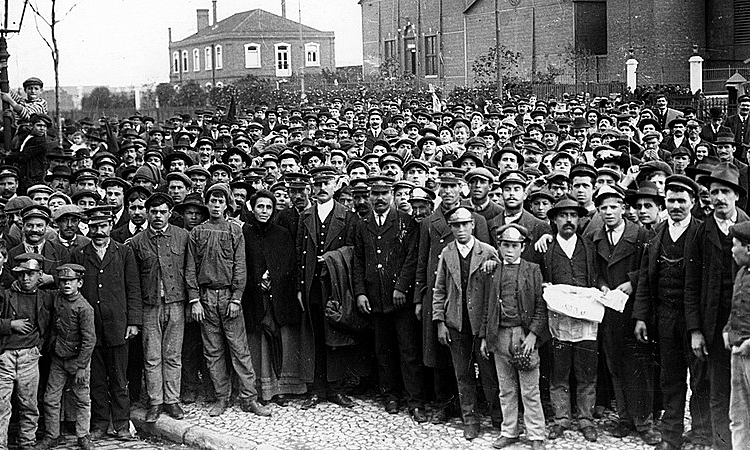

Três dias depois, mais de 70 mil trabalhadores já aderiram à greve. Armazéns foram saqueados, bondes e outros veículos foram incendiados e barricadas foram erguidas em meio às ruas.

Entre 10 e 16 de julho, a paralisação se alastrou como um incêndio pela cidade de São Paulo. Ainda que os industriais postassem na repressão ao movimento, todas as grandes indústrias de São Paulo foram afetadas, incluindo as fábricas de tecidos Crespi, do imigrante Rodolfo Crespi, metalúrgicas, indústrias de alimentos, companhias de eletricidade e de transporte. O comércio também sentiu o impacto, com ruas esvaziadas e lojas fechadas. São Paulo, pela primeira vez, literalmente, parou.

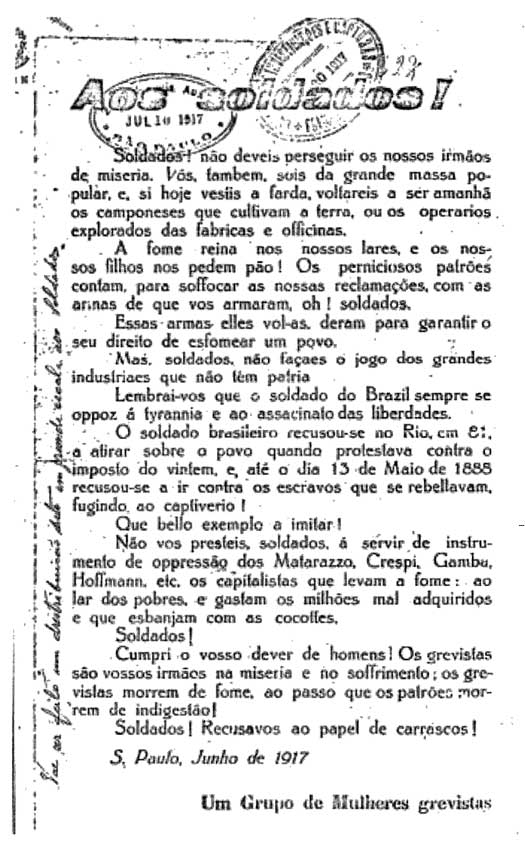

As lideranças do movimento eram diversas, com forte influência anarquista, como Everardo Dias, Edgard Leuenroth e Gigi Damiani. Milhares de trabalhadores se uniram em comícios, marchas e manifestações, enfrentando a repressão policial e a milícia do estado, que agia violentamente para desmobilizar o movimento. Confrontos e prisões eram frequentes, mas a determinação dos grevistas era inabalável.

Leuenroth descreveu assim aqueles dias:

“A situação ia se tornando cada vez mais grave com os choques entre a Polícia e os trabalhadores. O Comitê de Defesa Proletária, somente vencendo toda a sorte de dificuldades, conseguia realizar apressadas reuniões em pontos diversos da cidade, às vezes sob a impressão confrangedora do ruído de tiroteios nas imediações. Tornava-se indispensável um encontro dos trabalhadores, para ser tomada uma resolução decisiva.

Surgiu, então, a sugestão de um comício geral. Como e onde? E como vencer os cercos da Polícia? Mas a situação, que se desenrolava com a mesma gravidade, exigia a sua realização. O perigo a que os trabalhadores se iriam expor estava sendo transformado em sangrenta realidade nos ataques da Polícia em todos os bairros da cidade, deles resultando também vítimas da reação, inúmeros operários, cujo único crime era reclamarem o direito à sobrevivência.

E o comício foi realizado. O Brás, bairro onde tivera início o movimento, foi o ponto da cidade mais indicado, tendo como local o vasto recinto do antigo Hipódromo da Mooca. Foi indescritível o espetáculo que então a população de São Paulo assistiu, preocupara com a gravidade da situação.

De todos os pontos da cidade, como verdadeiros caudais humanos, caminhavam as multidões em busca do local que, durante muito tempo, havia servido de passarela para a ostentação de dispendiosas vaidades, justamente neste recanto da cidade de céu habitualmente toldado pela fumaça das fábricas, naquele instante, vazias dos trabalhadores que ali se reuniam para reclamar o seu indiscutível direito a um mais alto teor de vida. Não cabe aqui a descrição de como se desenrolou aquele comício, considerado como uma das maiores manifestações que a história do proletariado brasileiro registra.

Basta dizer que a imensa multidão decidiu que o movimento somente cessaria quando as suas reivindicações, sintetizadas no memorial do Comitê de Defesa Proletária, fossem atendidas.“

Diante da paralisia econômica e da escalada da violência, o governo e os empresários foram forçados a negociar. O Comitê de Defesa Proletária, formado pelos grevistas, apresentou uma pauta de reivindicações que incluía aumento salarial de 20%, proibição do trabalho infantil para menores de 14 anos, jornada de trabalho de 8 horas e melhores condições de higiene e segurança.

Jornalistas articularam o acordo

Os grevistas se agruparam no Comitê de Defesa Proletária e unificaram a pauta de reivindicações, mas não sabiam exatamente com quem negociar. Inexistia uma entidade que representasse a indústria como um todo.

O presidente Wenceslau Braz, o governador Altino Arantes e o prefeito Washington Luiz estavam mais preocupados com a repressão das passeatas, dos comícios e das depredações do que com a negociação.

O acordo acabou sendo costurado pelos diretores dos grandes jornais de São Paulo. Organizados na Comissão da Imprensa, eles levavam as propostas dos operários ao poder público e aos industriais. O fim da greve geral foi assinado na redação do jornal O Estado de S. Paulo.

A greve de 1917 representou uma conquista histórica para os trabalhadores que se espalhou por todo o Brasil e marcaria o futuro das relações entre empregadores e empregados: foi a primeira vez que o poder público no Brasil negociou com os trabalhadores.

Os empresários, ao final, prometeram elevar os salários em 20%, não demitir os grevistas, respeitar o direito de associação dos empregados e “melhorar as condições morais, materiais e econômicas do operariado”. O poder público anunciou que libertaria os grevistas presos.

A vitória, entretanto, acabou sendo temporária, já que apaziguados os ânimos, meses depois, os empresários começaram a voltar atrás nos compromissos, segundo relata o historiador Luigi Biondi, da Universidade Federal de São Paulo.

Os direitos trabalhistas ainda teriam que esperar alguns anos. Em 1923, aprovou-se uma lei que impedia as demissões arbitrárias, dando ao empregado alguma estabilidade no emprego. Em 1927, veio uma lei que proibiu o trabalho das crianças e reduziu a exploração dos adolescentes.

O juiz Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), lembra que, equivocadamente, muitos creem que os direitos trabalhistas foram obra de Getúlio Vargas, criador da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.

É certo que a CLT, de 1943, trouxe novidades, mas ela foi essencialmente uma compilação das leis trabalhistas das décadas de 1920 e 1930, que nasceram graças à semente plantada pela greve geral de 1917.

E a Casa da Boia?

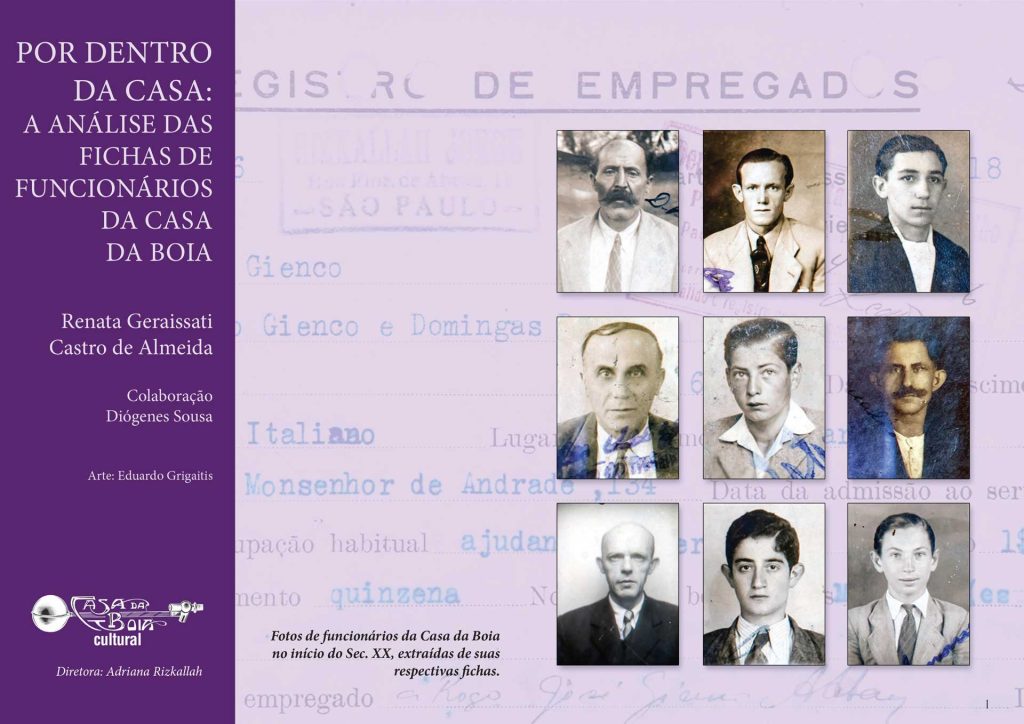

Pois é. Desde o ano de 2018, os historiadores Renata Geraissati e Diógenes Sousa, trabalham na identificação e catalogação dos documentos do acervo da Casa da Boia. Dentre estes documentos, não foram encontrados até o momento, nenhuma referência que indique que os operários da Casa da Boia tenham aderido à greve de 1917.

Entretanto, o acervo da Casa da Boia traz uma preciosidade que, indiretamente, teve origem naquele movimento.

Após o período da greve, uma das providências dos industriais e grandes empregadores foi sistematizar as informações sobre a massa trabalhadora. Para isso foram criadas as fichas de funcionários, uma forma de catalogar os empregados e, indiretamente saber se estes tiveram participação em movimentos grevistas ou então pertencem a sindicatos.

A Casa da Boia tem em seu acervo aproximadamente 600 documentos que contemplam a contratação de funcionários entre os anos de 1910 e 1950.

Dentre eles, a grande maioria é composta por fichas de funcionários. Elas proporcionam várias leituras sobre a origem das pessoas que trabalhavam na empresa, suas funções e aspectos diversos que permitem entender um pouco mais sobre como ajudaram a construir a nossa empresa centenária.

Fontes:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Greve_geral_de_1917

https://atlas.fgv.br/verbetes/greve-geral-de-1917

https://www.scielo.br/j/eh/a/4pzvZkq8Cmf54NrbCfC7pCD

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-100-anos-greve-geral-parou-sao-paulo